土星方位、中央子午线经度及其他拍摄数据

方位:笔者拍摄的行星照片,发布前都会校正方位,南向上北向下,这主要是跟从国际做法,以牛顿反射镜的目视视场方位为准,亦便于日后需要比对照片时,能实时拿自己的照片跟别人拍摄的比对。照片左上角的S是South,南极,F是Following,即离开暗面的方向(土星自转的方向)。有些同好还会标示P(Preceding),即进入暗面的方向。

中央子午线经度:Central Meridian Longitudes简写CM。土星表面不是固体,我们看到土星球体上的横纹,都是土星的大气现象,无法以固定地标来做为经度订定的依据。因此科学家经过长期观测与校订,最后订出以格林威治时间1969.06.28(JED 2440400.5)为起始点,已经可以计算出在地球上任一时刻所看到的土星中央子午线经度,提供给观测者使用。但由于自转时流体不同部分有不同的速度,赤道部分快一点,是为CM I系统,自转周期10 h 14 min 00 s,其他部分便是CM II了,自转周期10 h 39 min 24 s。从无线电波探测,又发现土星自转周期为10 h 39 min22.4 s,这便是CM III系统。

计算土星的中央经度,以及获取其他行星的基本数据,可以登入The Association of Lunar and Planetary Observers(ALPO)的网页,下载其免费程序Wimp,以下为其网上连结:http://www.alpo-astronomy.org/jbeish/UpWimp.zip

日期、时间:日期和时间我大部分标示为世界时UT,即香港时间减8小时。时间采24小时制。因为多数计算中央经度的软件都需要输入世界时,划一换算为世界时,既方便输入又方便寻找他人照片作比对。

大气稳定度:在使用菲林拍摄的年代,笔者没有记录透明度和稳定度的习惯。2000使用数码相机拍摄开始,有时我会一并拍摄位于中天的星点,以判断拍摄当晚的大气状况。大气稳定度以1至10表示,1/10最差,10/10最稳定。具体描述1/10的稳定度,是采用200多倍看土星,连土星环都不能分辨,整个土星有如一颗橄榄的样子。相反,遇上10/10的稳定度时,恒星的绕射环能清晰呈现。

大气透明度:笔者一直采用的只是一个粗疏的标准,同样是1至10,以1最差、10最好。大致上,这项资料只是给自己作为当晚透明度相对好坏的一份参考记录。要客观记录下大气透明度,可以采用Association of Lunar & Planetary Observers(ALPO)的6级标准,以观测当时肉眼可见星等极限作为等级,例如只见1等星是1级,见6等星是6级。The American Association of Amateur Astronomers亦有一套标准:

0 级 不能观星:全天密云,甚至下雨

1 级 极差:大部分天区有云

2 级 差:部分天区有云或者严重烟霞,可见小北斗七星中的一至二颗星

3 级 有些天区清:有中度烟霞,见小北斗七星中的三至四颗星

4 级 部分天清:有轻微烟霞,见小北斗七星中的四至五颗星

5 级 天清:无云,肉眼可见银河和小北斗七星中六颗星

6 级 天空非常清:肉眼可见银河、M31和全部七颗小北斗七星

7 级 天空极清澈:肉眼可见M33和M81

土星风暴

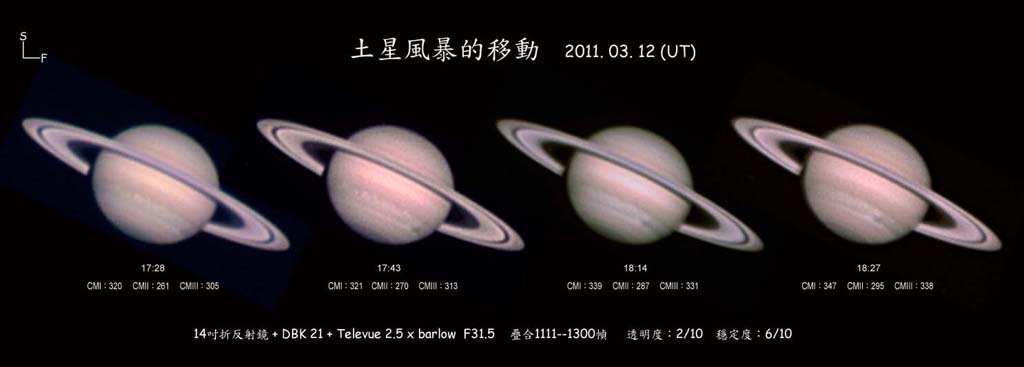

通过天文望远镜观测,大多数时间我们只能从土星表面分辨出一些平行赤道的横纹,土星大气出现白斑等是很罕有的现象。2010年12月10日,澳洲天文同好Anthony Wesley使用其14.5吋牛顿反射镜发现土星北半球出现一个巨大风暴,在今年2月初,风暴已经发展为横跨超过半个土星的大气特征,可惜该时候香港正值雾季,迟至3月13日笔者才能成功拍下风暴的面貌。通过望远镜观察,该特征有一个较黑的部分,其余部分比土星本体略光一些,而且微带绿色。下图4幅土星拍摄时间前后只相距1小时,从土星北半球的风暴位置(从下图的右往左移动),可以看见土星已自转了相当多。但需要留意,由于拍摄当晚的大气透明度非常低,在曝光不足下,土星严重偏了红色。

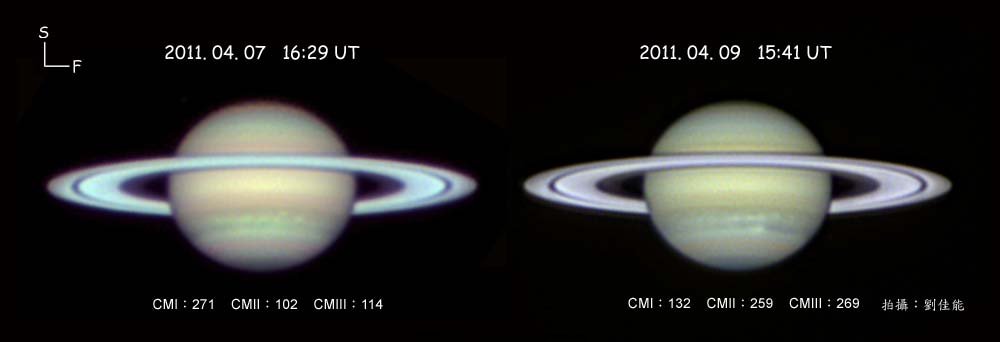

这次土星风暴约在北纬30至50多度区域出现。以下两张土星分别拍摄于世界时4月7日和4月9日,以CMI系统计算,中央经度相差达139度(271-132),但从照片所见,土星风暴东西伸延都达大半个土星。这显示,由风暴产生的大气特征,最少横跨了200多度,只要照片的解像度够高,不论任何时候拍摄,都一定会拍摄到这风暴,堪为奇观。

简单谈谈土星的拍摄

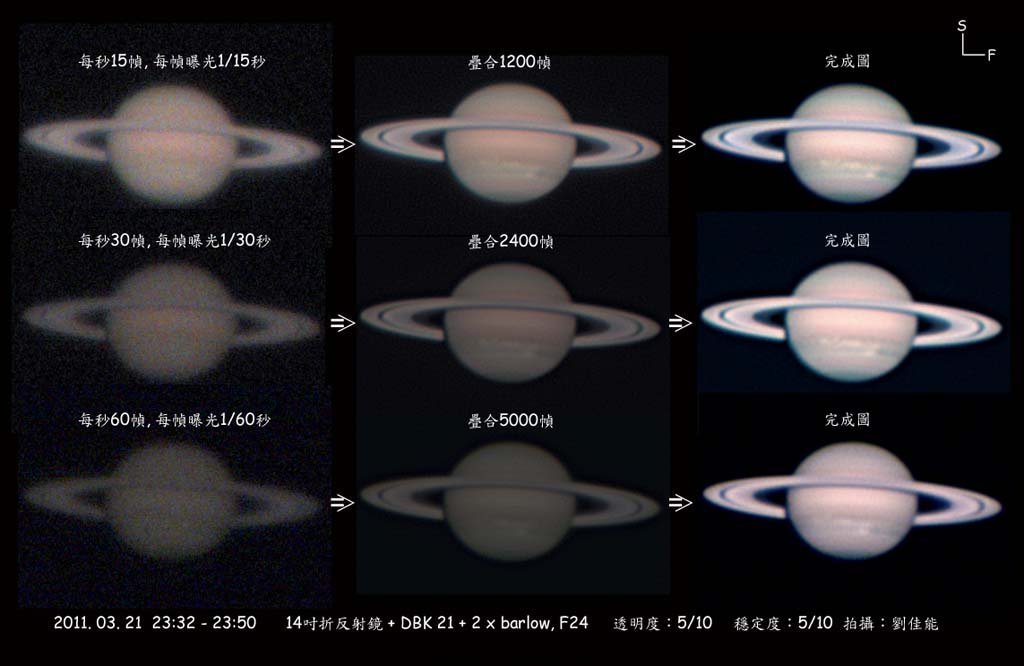

现今由业余人士拍摄,世界上最高水平的行星照片,都采用视频方法拍摄。这方法好处是每秒最多能够拍摄数十至一百多张单帧。若时间长度相同,采集的单帧愈多,迭加后拍摄物的噪声便愈少,能够施以较重的图像处理,显现出拍摄

物的更多细节,因此不少人士倾向采用「极速」拍摄。如笔者使用的Imaging Source DBK21摄影机,解像度为640X480像素,最多能够拍摄每秒60帧的视频。但每秒60帧,每帧曝光最多便只有1/60秒,曝光这样短,拍摄月球不会有问题,拍摄木星便往往曝光不足,拍摄土星更会严重不足。

3月21日晚上,香港的空气污染比较严重,如果C14采用一贯F31.5焦比拍摄,曝光必须降到1/8秒才足够,每秒亦只能拍摄7帧。在这样的大气条件下,笔者做了一个比较,改以F24拍摄,分别采用每秒15帧、30帧、60帧,曝光则是1/15秒、1/30秒、1/60秒,看那个效果较好。以这次为例,虽然每秒15帧得到的单帧最少,但保持了足够的曝光,获取较多颜色讯息,亦得到较高讯噪比,因此最终获得较佳效果。曝光不足的视频档案,噪声大,容易偏色,要花费很多时间做后期处理、补救,即使迭合10000张也是徒劳,不会有好效果。